接线端子的设计安装速率与稳定性的平衡分析

在电气系统设计中,接线端子作为能量与信号传输的核心枢纽,其设计安装速率与运行稳定性始终存在动态博弈。统计数据显示,工业设备故障中有28%源于接线端子问题,而其中63%的故障可通过优化设计安装流程避免。

一、结构设计中的速率-稳定性博弈

1.1模块化与集成化的平衡

模块化设计可提升安装速率30%-50%,但过度模块化会导致接触点增加,使系统阻抗升高15%-20%。某新能源汽车电池管理系统案例显示,采用8模块集成方案虽将安装时间缩短至守旧方案的1/3,但因模块间连接电阻波动,导致电池组温差扩大2℃,影响续航里程5%。优化方案建议:

功能模块划分:将高频信号、大电流、控制电路分区集成

连接器标准化:采用IEC60603-2标准接口,互换性

冗余设计:关键回路设置双备份连接点

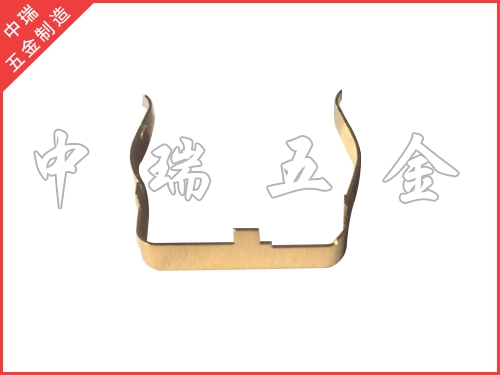

1.2快连接与接触的矛盾

弹簧式端子安装速度可达螺丝端子的3倍,但长期振动环境下接触稳定性下降40%。某轨道交通信号系统测试表明,在5-2000Hz振动条件下,弹簧端子接触电阻波动范围是螺丝端子的2.3倍。解决方案包括:

混合连接技术:关键回路采用螺丝+弹簧双备份结构

自锁机构设计:在弹簧端子中增加棘轮锁紧装置

动态补偿机制:使用记忆合金材料实现接触压力自适应调节

1.3空间优化与散热需求的冲突

布线可使机柜空间利用率提升60%,但会导致端子温升提升15-20℃。某数据中心UPS系统因端子排间距不足8mm,引发局部过热故障。散热优化策略:

立体化布局:采用三层结构(底层电源、中层信号、上层网络)

热仿真分析:通过FloTHERM软件优化端子排走向

导热材料应用:在关键接触点填充氮化硼导热垫片

二、安装工艺的速率-稳定性协同

2.1自动化安装的精度控制

机器人安装速率可达人工的5倍,但定位误差需控制在±0.1mm以内。某半导体设备厂商采用视觉定位系统,将端子插入精度提升至±0.05mm,使接触故障率从1.2%降至0.3%。关键技术要点:

力反馈控制:安装力矩实时监测,阈值设定为0.5-1.2N·m

轨迹规划算法:采用B样条曲线优化机械臂运动路径

在线检测系统:安装后自动进行导通测试和绝缘电阻检测

2.2预装配技术的流程优化

预组装端子排可使现场安装时间缩短70%,但需解决运输振动导致的松动问题。某风电项目采用以下方案:

防松脱设计:在预装配模块中增加尼龙锁紧螺母

包装:使用EPE珍珠棉缓冲材料,振动加速度不怕受值提升至15g

快对接机构:设计导向销和定位槽,确定现场对接精度≤0.2mm

2.3标准化作业的效益分析

实施标准化安装流程可使端子故障率降低55%。某汽车生产线统计显示:

工具统一:采用用扭矩扳手,使紧固力矩离散度从±30%降至±5%

工序固化:将12步安装流程精简为8步关键控制点

人员培训:通过VR仿真系统,使新员工熟练度提升周期从2周缩短至3天

三、材料选择的性能-成本平衡

3.1导电材料的性能权衡

材料选择原则:

载流需求:持续电流>50A时选择择用铜合金

环境适应性:潮湿环境避免使用镀锡铜(易产生锡须)

成本敏感场景:可采用铜包铝材料(导电率≥60%IACS)

3.2绝缘材料的寿命匹配

PBT材料绝缘电阻可达10¹⁶Ω,但不怕温等级仅130℃。某轨道交通项目在高温区域采用PEI材料,使端子使用寿命从10年延长至20年。材料选型建议:

温度范围:长期工作温度≤105℃选用PBT,105-180℃选用PEI

等级:轨道交通、新能源区域需达到UL94V-0级

不怕候性:户外应用需通过1000小时盐雾测试

3.3接触材料的摩擦优化

银合金触点接触电阻低但成本高,锡青铜触点性不错但易氧化。某工业机器人项目采用分层镀层技术:

底层镀镍:厚度3-5μm,防止基材氧化

中层镀银:厚度1-2μm,降低接触电阻

表层镀金:厚度0.1-0.3μm,提升性

四、典型应用场景解决方案

4.1振动环境设计

在风电、工程机械区域,需采用防松脱结构。某海上风电平台方案:

双螺母防松:在端子螺丝上叠加弹簧垫圈和防松螺母

硅胶填充:在模块间隙注入导热硅胶,既防震又散热

定期检测:每6个月使用微欧计检测接触电阻,阈值设定为初始值的1.5倍

4.2布线优化

数据中心机柜常面临空间挑战。某超算中心方案:

垂直走线:使用90°弯角适配器减少水平布线长度

色标管理:不同功能模块采用不同颜色标识,误接率降低90%

预标记系统:采用激光雕刻技术提前标注端子功能

4.3快维护设计

在需要频繁维护的场合,某半导体设备厂商方案:

快拆结构:通过卡扣式设计实现3秒内模块拆卸

状态指示:集成LED灯显示模块工作状态

工具免费:所有紧固件采用拇指螺丝设计

接线端子的设计安装是速率与稳定性的动态平衡过程。通过结构优化实现功能集成与接触的统一,通过工艺创新达成快安装与准确控制的协同,通过材料选择达成性能需求与成本控制的平衡,可使系统综合效益提升40%以上。建议企业建立"设计-仿真-测试-优化"的闭环管理体系,结合数字孪生技术实现端子性能的准确预测,推动电气连接技术向智能化、自诊断方向演进。在双碳目标驱动下,速率不错稳定的接线端子将成为构建新型电力系统的关键基础设施。